|

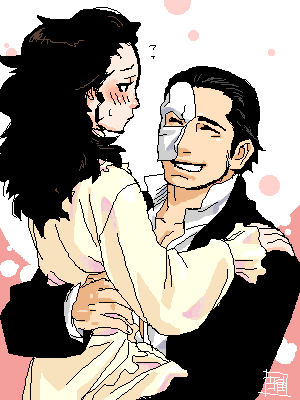

*夫婦設定です。

|

|

わがまま

|

この数日、夫がわたしと一緒に寝ようとしない。 夫はオペラの作曲を生業にしているが、そういった仕事をする人間の常として、世間一般の時間軸には縛られない生活をしている。興が乗れば寝食も忘れて仕事に没頭し、筆が進まないときには何日も五線譜を見ずに過ごす。 そういう夫を持ったわたしは、ある程度はそういう暮らしに慣れなければならないとわかっているし、理解のある妻でいたいと思っている。 それに、彼はどんなに忙しいときであっても、わたしの仕事の日には必ず朝食は一緒にとるようにしてくれるし……食べたくないときには一緒に食卓についてカフェオレを飲んだりはしてくれる……、出掛けには必ず見送ってくれる。そして、仕事帰りには必ず迎えに来てくれる。そのためにせっかく筆が進んでいても手を休めているわけだから、せめて夜くらいは仕事に集中させてあげたいと思う。 でも……、もう三日も一緒に寝んでいないのだ。 ふたりで眠るためのベッドにひとりで寝ていると、なんだか広すぎて落ち着かない。 彼の腕のぬくもりがない中でひとり眠るのはとてもとても寂しい。 仕事をしている夫の邪魔をすれば、普通の人間なら決して許されないだろうが、わたしは特別扱いなので邪魔をしても多分、叱られたりはしない。けれど、それをわかっていて邪魔をするのは嫌だった。 でも……、もう四日も夫の顔をまともに見ていないのだ。 ちょっとだけ……、ほんのちょっとだけ顔を見たら、おとなしくひとりで眠るから、きっとそうするから、だからちょっとだけ顔を見に行ってみようか……。 書斎の扉を叩いてみる。 返事がなかったら諦めて寝よう……。 「お入り」という彼の低い声が聞こえ、その声を聞けただけで飛び上がりそうなほど嬉しくなってしまう。 「ねぇ、今夜も忙しい?」 扉のところで遠慮がちに聞いてみる。叱られないとは思うけれど、やっぱりちょっとだけ夫が怖い。仕事の邪魔をして嫌われたくない。 「……おいで」 彼がわたしの方に差し伸ばしてくれた手を頼りに、そばに行った。 わたしを自分の隣に座らせてくれると、彼が「眠れないのかい?」と聞いた。 「ええ……」 ひとりでは寂しくて眠れないなんて、子どもみたいで恥ずかしくて言いたくない。 「なんとなく、落ち着かなくて」 「そうかね?」 彼がとても優しい目をしてわたしの目を覗き込んだ。その目を見たら、思わず「だって……、ひとりじゃ寂しいんだもの……」と言ってしまった。 彼が子どもにするみたいに頭を撫でてくれる。 「すまないね、……おまえが寝つくまで一緒にいてあげよう」 そう言って立ち上がりかける。でも、わたしを甘やかすような優しい声で言われると、気を遣わせていることへの申し訳なさを感じるのと同時に、もっともっと甘やかして欲しくなってしまい、彼の腕をとりながら首をふった。 「寝つくまでじゃいや……、一緒に眠りたいの……」 わたしの我儘にも嫌な顔をせず、相変わらず優しい眸で 「そうできるといいんだが……、マダム・ジリーとも約束しているし、今書いているのは早く仕上げてしまいたいんだよ」と諭すように言う。 マダム・ジリーの名を出されて少しばかり嫉妬心が湧いた。 彼と暮らしはじめてわかったことだが、夫はごく若いころからマダム・ジリーと知り合いらしく、普段から特別親しく交際しているわけではないけれど、いつもマダムのことを気に掛けている。マダム・ジリーの方でも表にはそう出さないが、彼のことを気に掛けている風だ。ふたりの間に何があったのかはわからないが、互いに特別な思いを───愛情ではなく、友情とか尊敬とかであったとしても───持っていることだけは確かなようだった。マダム・ジリーはわたしの母のようなもので、普段はとても厳しかったが、本当は実に優しく、思いやり深い人なのだ。そんな素晴らしい人と夫との間に何か特別な感情があると思うだけで、なんだか悲しくなってしまうのだ。 わたしの知らない彼の過去を知っているマダムへのやきもちから、なおのこと余計に我儘を言いたくなる。 「いや……、あなたと一緒じゃなきゃ寝ない……」 彼がはじめて困った表情をした。自分でも我儘だとわかっているのだが、どこまで我儘をきいてもらえるのか試したくなっている。 「そんなに我儘を言わないでおくれ」 困ったように言う夫をもっと困らせたくなる。 「……大好きなだんなさまと一緒に寝たいっていうのが我儘なの……?」 ほとんど泣きそうな声になりながらそう言うと、ますます困った顔をして、 「いや……、我儘なんかではないな……」と髪を撫でてくれる。 「じゃあ、一緒に寝てくれる……?」と聞くと、「うむ……」と言葉を濁された。 とても忙しいか、あるいは興が乗って筆が進んでいるのだろう。 でも、我儘をきいてもらえない悔しさの方が勝ってきて、つい「わたしのこと、嫌いになっちゃったの?」と言ってしまった。 言ってしまってから、‘莫迦なことを’とか、‘私の気持ちを疑うのか’とか、彼の怒る様がぱっと思い浮かび、ついでに「嫌い」という言葉の強さに自分でびっくりして、涙が出てきた。 一度涙腺がゆるんでしまうと、もう止められなかった。 彼がわずかに怒気を含んだ声で「そんなこと、あるわけないだろう」と言い、その声音にも刺激されて、 「だって、そうじゃない……、もう三日もひとりで寝たのよ……? 嫌われたのかしらって思ったっておかしくないじゃない……」と言い返してしまった。 「三日ばかりひとりで寝たからって、嫌われていると思う方がどうかしている」と冷静に言われたのも悔しくて、もちろん彼の言っていることの方が正しいとわかっているのに、 「三日ばかりって……、エリックはわたしと三日一緒にいなくても平気なのね」と喰ってかかってしまう。彼が本気で怒り出さないうちにやめた方がいいことだってわかっているのに、もう止められない。 「エリックは本当はわたしと一緒にいなくたって平気なのよ、本当はひとりの方がいいんでしょ」 「クリスティーヌ……!」 夫の呆れたような目がとてもとても悲しい。 こんなことを言うつもりじゃないのに、ただ彼が大好きなだけなのに、ほんのちょっと彼の顔を見にきただけだったのに、どうしてこんなことになっちゃったんだろう……? 涙があとからあとから溢れてきて、もう彼の顔もまともに見られない。 長いことひとり孤独な時間を過ごしてきた彼が、わたしとの暮らしをどれほど大事に思ってくれているか、わたしが一番よくわかっているはずなのに、ひとりの方がいいんだろう、なんてひどいことを言ってしまった。そのことも悲しくて、でも、もう自分で自分をどうしたらいいのかわからない。声を上げて泣きはじめたわたしに、彼はきっと呆れ果てているに違いない……。 彼の手がわたしの方に伸びてきて、ぐいと頭ごと彼の胸に押しつけられた。涙が彼のシャツに吸い込まれていく。 「クリスティーヌ、クリスティーヌ、ああ、私が悪かった……、そんなに寂しい思いをさせていたなんて……。ごめん、ごめんよ……、私が悪かったから、謝るから、だからどうかそんなに泣かないでおくれ……」 優しく言われて、ますます涙が溢れてくる。 彼のシャツがわたしの涙で濡れて、ぺっとりと肌に貼りついている。濡れた布地を通して彼の肌の色が透けて見える。こんなにそばにくっついているのに、なぜだか彼が恋しくて恋しくてたまらなくなって、わたしはシャツにしがみついたまま、ひたすら泣き続けた。 頭の上から、彼が心底困った声で「ああ、お願いだから、そんなに泣かないでおくれ」とか「私が悪かったから、本当に悪かったと思っているから、どうかそんなに泣かないでおくれ」とか「もうおまえをひとりで寝かせたりしないから、これからはいつも一緒にいるから、だから泣かないでおくれ」と言ってくれているのが聞こえ、わたしは声がするたび首をふることしかできなかった。一所懸命に言いながら、彼はわたしの背中や二の腕を優しく撫でてくれる。 なのに、優しくされればされるほど、涙が出てとまらない。もう、自分でも何で泣いているのかわからなくなっている。 ひとりが寂しくて泣いているのか、彼にひどいことを言ってしまって泣いているのか、ただ……、ただ彼が恋しくて泣いているのか……。 そうやって半時間ばかり泣いていたが、さすがに涙も涸れてきて、しゃくり上げるだけになってきた。いつしか黙って髪や背中を撫でてくれるだけになっていた彼が、そっとわたしの顔を覗きこむ。 「いま、ショコラを作ってきてあげるから、ここで待っておいで」 そう彼が言うのを聞いて、また涙が出てくる。あんなにひどいことを言ってしまったのに、こんなに彼に甘やかしてもらう価値なんかわたしにはないのに……。 あわてたように彼が言う。 「どうした、ショコラは嫌なのか、何がいいんだ、お茶か、カフェオレか……、何がいい、おまえが好きなものを淹れてあげるから……、何がいいのか言ってごらん」 「……ここで待っているの、いや……」 彼が困った顔で笑って椅子から降りると、やおらわたしを抱き上げた。 いつもみたいではなく、子どもを抱くみたいに身体を起こした形のまま抱き上げられ、わたしは思わず彼の頭にしがみつく。そのまま食堂に連れて行かれた。 食堂の椅子に降ろされ、「ここでなら待っていられるね」と言って、彼がショコラを作りはじめた。無駄のない動きであっという間に戻ってきた彼がわたしの前にカップを置く。 「さぁ、お飲み」という声も本当に優しくて、わたしはまた涙が滲んできてしまう。 彼の指がそっと涙を拭ってくれる。 ああ、わたしは何でこんなに夫が好きなんだろう……。 飲み終わったカップを片付けた彼がまたわたしを抱き上げた。 「これ、子どもみたいで恥ずかしい」と抗議すると、「だって、子どもじゃないか」と彼が笑って言う。 「まったく、可愛い奥さんで困っちゃうね」 「……泣いたから?」 「あんなに泣かれたら誰だって困ると思うがね……」 「……ごめんなさい……」 「おまえに泣かれるのは敵わないけど、私がいなくて寂しいと泣かれるのは、そう悪い気分じゃないよ」 「……でも、ひどいこと言っちゃってごめんなさい……」 答える代わりに、彼が廊下で立ち止まり、小さく口づけをくれた。 「ここを片付けてしまうから、ちょっと待っていておくれ」と書斎の椅子に降ろされる。 「あの……、お仕事、続けて……。邪魔してごめんなさい」 「……これでおまえをひとりで寝かせたりしたら、それこそベッドのなかで朝まで泣いていそうじゃないか」 楽しそうに言いながら、書き散らかした譜面やら何やらを片付ける夫の姿を見ているだけでとても幸せな気持ちになる。 「さ、行こうか」と言って、彼がまたわたしを抱き上げた。 「これ、もういい……」と言うと、「だって、おまえが可愛くて仕方ないんだもの、私がこうしたいんだよ」とずり落ちそうになったわたしの身体をゆすり上げて彼が笑った。 彼の腕のなかは温かくて、心地よくて、もうずっとこのままでいられたらいいのにと思う。 彼はわたしを得たことを奇跡のように思ってくれているけれど、わたしが彼に愛されたことの方がわたしにとっては奇跡で、彼の愛があるだけでわたしの人生は祝福に満ちているさえと思う。 了

|

|

【地底湖のほとりで】の森江様から頂きました。

ああ、もう。クリスティーヌがかわいくて!!なんで泣いてるかも解らなくなってるところがまた可愛いです。 森江さんの描かれるクリスティーヌは、ファントムが大好きで彼がいないと駄目という感じが凄くあって、「ファントムが好きなクリスティーヌ好き」には堪りません。あ〜、かわいいなぁ。 ファントムも物凄く物腰柔らかで、クリスをひたすら愛して甘やかしているのが伝わってきます。読んでいてニヤニヤしてしまうところです。 凄く幸せそうなので、思いっきり幸せに笑わせてみました。バトラー笑いですよマスター(笑)。 森江さん、掲載許可を有り難うございました! |

→【画】オペラ座の怪人の頁に戻る →【画】TOPへ戻る →本舗TOPへ戻る |